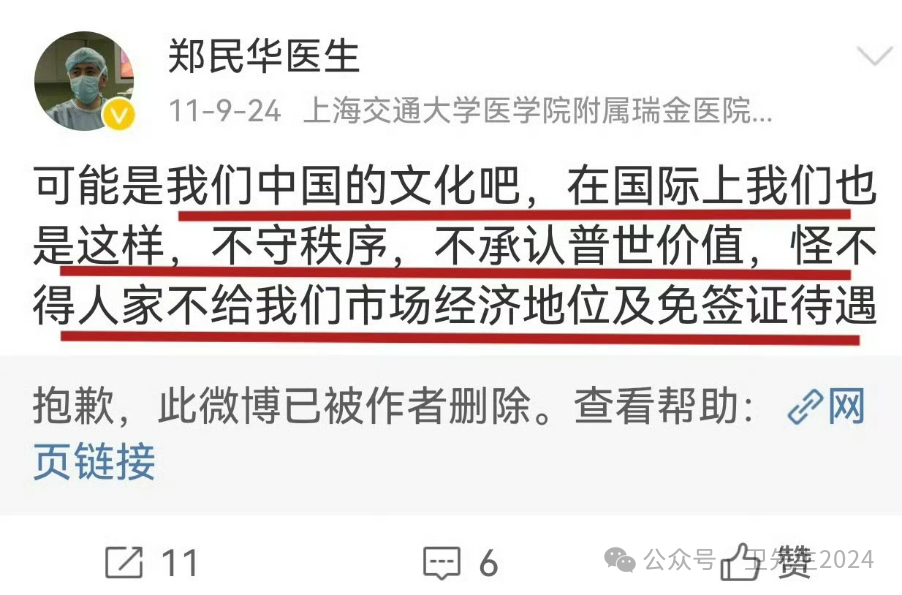

这波反集采热,有一个共同特征,他们笼统表达,不讲具体的药物名称和生产厂家,不讲数据与因果关系。

不讲统计学意义的治愈率、治疗有效率、不良反应发生率等疗效与安全性指标的差异。

病例个体感受,也没有病例回顾与追溯,没有因果调查,一股脑的一句话“血压不降、麻药不睡、泻药不泻”带过。

这是非常严重的指控,会引发大众对药品的对立,引发大众恐慌,混淆认知,继而还会造成医患对立。

药物质量,包括有效性和安全性,需要靠更科学的试验方法来验证。

医生临床实践中发现的药物质量问题,可以作为参考和线索,但不足以作为药物质量评判的标准。

因为医生临床所观察到的“药效问题”,背后的影响因素会有很多,比如用量问题,患者个体差异问题等,如果缺乏对照可信度就更低。

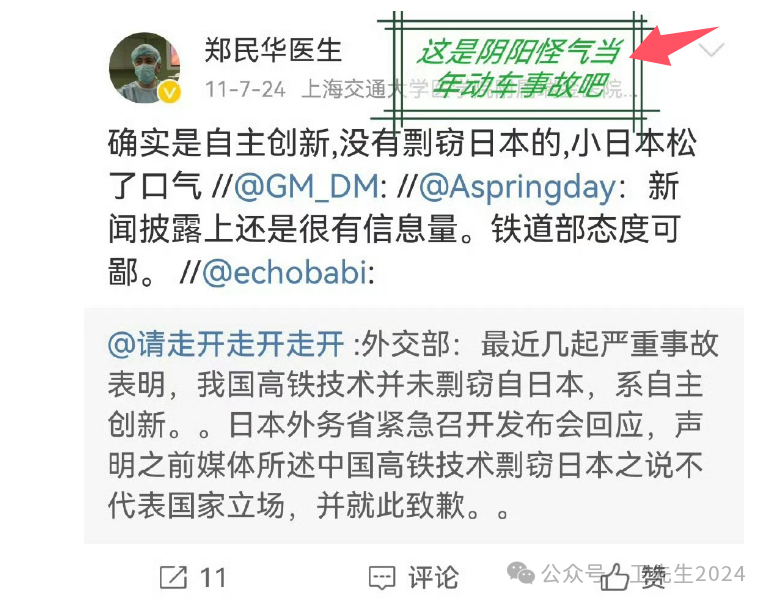

比如说“麻药不睡”,我以前在手术室里,麻醉医生用进口的麻药,我们术中碰到孩子不睡或者提前动的情况也会有。

再比如那个提案的医生说的抗生素过敏问题,他说过敏可能是有杂质或工艺问题,但实际如果真的是对抗生素过敏,并不会因为药物的纯度更高就不过敏。

再过来说的“泻药不泻”,这种口服泻药通常价格也不贵,工艺也不复杂,国产的集采药哪怕技术再差,也不至于在一个口服泻药都达不到效果。

不是说医生的临床观察对药品质量判断毫无意义,如果医生反复用某一种药反复碰到某种问题,而用进口药就不会有这个问题,确实应该引起注意,这些可以作为进一步评估药品质量的线索,我们国家也有《药品不良反应报告和监测管理办法》。

但我们也要知道,医生的个体经验对评价药品有效性和安全性是低质量的证据,参考意义很有限。

药物与医疗器械安全问题,必须得拿出有一说一的对比数据,有统计学意义,有因果关系。

确认事实,那大家一起改善这个问题。

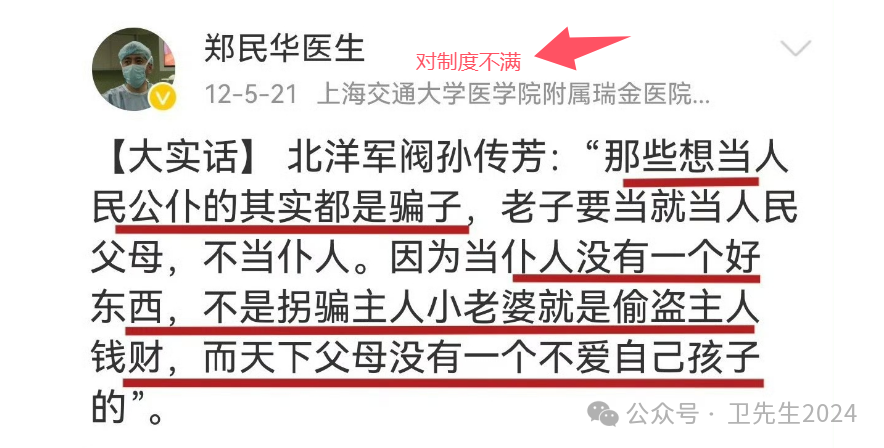

别搞些模棱两可的话,不做实事,专搞话术。

编者说句实话,在这次反集采之前,老百姓有几个知道啥是原研啥是仿制的?全是资本的水军通过话术引入误导,资本这次又是下了不少血本。

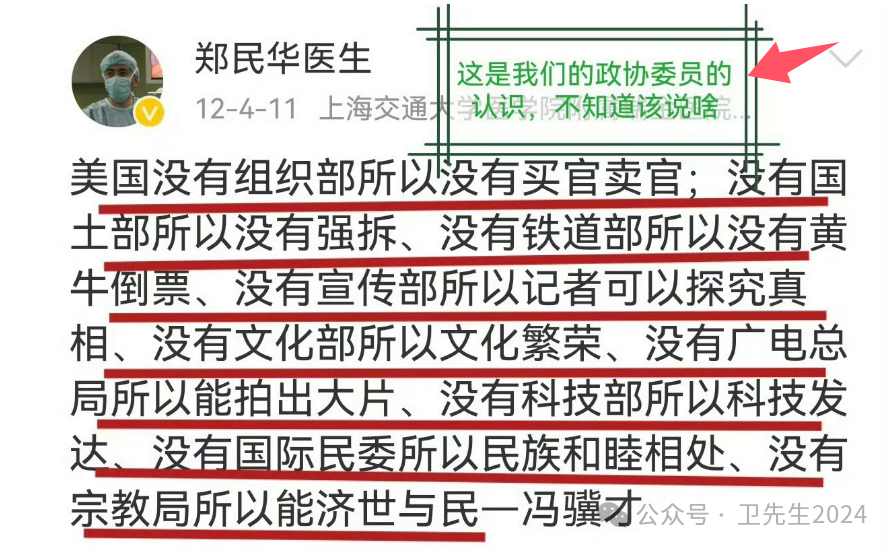

拿上海罗氏药业的原研药注射用头孢曲松钠(罗氏芬)举例,罗氏芬进入国内三十来年,价格一直是一百多元一支,非常稳定。

2009年医院的罗氏芬的中标价在109元左右,但国产同规格的最高中标价是138元,比罗氏原研还要高,但实际厂家供货价才3.6元,于是三甲医院医生都开国产这款仿制药,导致这款药的销量一度超过原研。

具体什么原因?就是因为中间差价大,用量又大,医院的医生都有回扣,所以相当愿意开仿制药。那个时候没有一个医生说仿制药不好的。

集采后,罗氏芬降到66元一支,现在30多元也能买到(那些说买不到原研药的纯胡扯),而国产的目前最低价在1元左右。

把原研的高价降下来,把仿制的虚高降下来,这才是集采为国为民的智慧和力量。

搁笔!